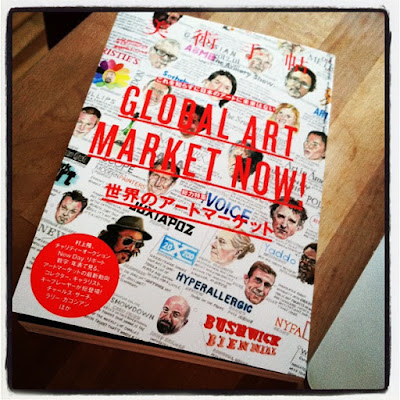

美術手帖2012年1月号「Global Art Market Now: 世界のアートマーケット」に執筆

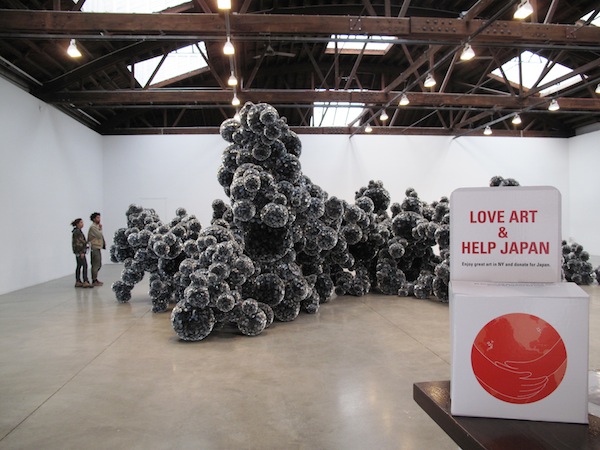

明けましておめでとうございます。 Photo by Aneta Glinkowska 現在、書店に並んでいる美術手帖1月号で、なんと総計27ページ分も担当したので、ここで簡単に紹介させていただいて、是非ご覧いただければと。この号は表題が「Global Art Market: 世界のアートマーケット」で、美術批評が中心であった美術手帖としてはかなり珍しいアートマーケットについての特集号。書店にならんでほぼ1ヶ月弱が経ち、もう次号が並びそうなタイミングだけれど、編集長によると内容についての評判も、そして売り上げも通常よりいいとのこと。日本でもアートマーケットについての情報がかなり強く求められているということだろう。 美術手帖 2012年 01月号 [雑誌] posted with amazlet at 12.01.14 美術出版社 (2011-12-17) Amazon.co.jp で詳細を見る 11月に村上隆の呼び掛けで行われた震災復興のためのチャリティーオークション「New Day」について、2000年以降のアートマーケットの概要について、アートマーケットにおける重要人物へのインタビュー、そして成長するアジアマーケットについてと幅広く、そしてしっかり掘り下げて現状のアートマーケットがわかる内容になっている。 その中で、自分が担当したのは下記7本計27ページの記事。 - New Day 「プレビュー記者会見レポート」P.17 開催1週間前に行われたプレビューに出席していた奈良美智、タカノ綾など作家紹介をメインに。 - New Dayのクリスティーズ担当者「Koji Inoue」へのインタビューP.20-21 クリスティーズのスペシャリストにNew Dayについてと、そもそもスペシャリストの仕事について。 - New Day開催前に雨ニモ負ケズの朗読を行った俳優の渡辺謙へのインタビューP.21 はじめてオークションに関わったことについてなど。 - New Day主催者の村上隆へのインタビュー P.23-29 今回のプロジェクト、村上隆にとっての日本とアメリカについてなど幅広く。 - 「数字で知るアートマーケットの規模」P.32-35 例えば、現状の世界のアートマーケットは4兆円程度だが、GDP比では1割弱の日本は1000−2000億円程度であることなど、マー...

.jpg)