知らないアートを見て、理解するまでのプロセス(日本のアートが世界に理解されるプロセス)

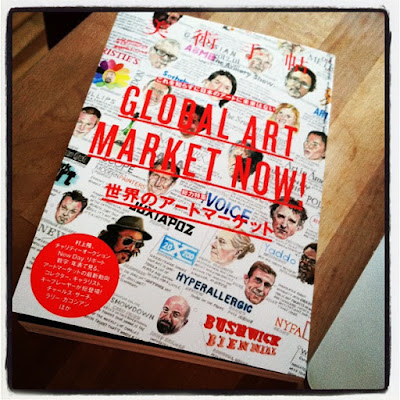

昨日は、終日氷点下という極寒の中、友人のTakashi Horisakiさんが参加するSculpture Centerの グループ展 のオープニングに行って彼の素晴らしい新作を見たあと、マンハッタンのラーメン屋で晩ご飯を食べていると、となりの若者4人組みがアートについているのを耳にして聞いていると、多分ビジネス系であろうと思われる4人の内の一人の女性が、最近見た抽象絵画の展覧会のことを話したあとに、別の男性が「抽象絵画ってモダンアートのこと?モネとかああいうのだよね?最近友達と話していて合意に達したんだけど、モダンアートって詐欺みたいなもんだと思うんだ。」ていう返しをしているのを聞いて、苦笑しつつも、よく考えてみるとこの会話はアートに関わる人にとってみれば文章自体が語義矛盾で、ちぐはぐだと思うかもしれないけど、ある程度の教育を受けていても普通の人の感覚ってそんな感じなのかなあとなんだが少し考えさせられた。 いわゆる「現代アートはわからない」ということとほぼ同じ思考プロセスだと思うし、また自分のような深くアートに関わっている人にとっても部分的に、自分が知らない、自分が見たことがない作品、作家を見るときに、意識的、無意識的にこれをやりがちだ。これを考えていくと、そもそも逆にある作品、作家をいいと思うこと、わかることってどういうことだろうなあと自分でも日々考えていることにつながる。また、その延長として、どうすれば日本のコンテンポラリーアートは世界に入っていけるのかということにも通じると思う。 自分が世界有数のアートアドバイザーのアラン・シュワルツマンに 美術手帖 2012年 01月号 でインタビューさせてもらった時に、誌面の都合で、泣く泣くカットせざるを得なかった箇所で、実はアートを見るプロ中のプロの彼が、あまり好きでは無かった村上隆の作品を本当に理解できたと思うにいたるプロセスと、(村上隆と違って)世界に知られていない日本の作家が世界のアートマーケットに入っていく難しさについて真摯に語ってくれた。これは今の日本のアートシーンが海外で受容されるための大きなヒントになるように感じた。誌面ではP104からP109でアートアドバイザーについて基本的なことと、彼の2つの大クライアントについて、そしてそのうちの一つのアメリカのコレクターが具体の白髪一雄などをコレクシ...